21 de octubre de 2008

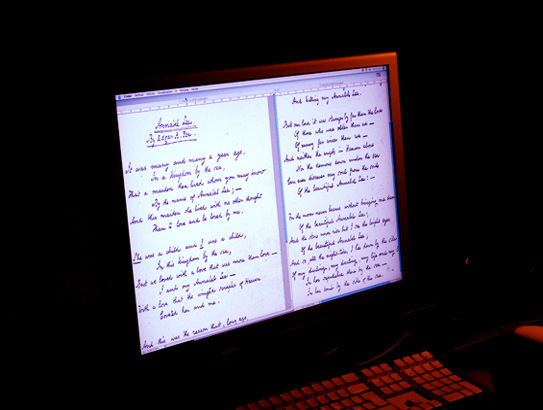

La información manipulada electrónicamente discurre ante nuestros ojos en rápido vuelo. Forma ya parte de lo proverbial la cantidad de errores que se cuelan en la escritura o en la lectura en pantalla. La letra impresa fija la información de manera lenta y durable, pide ser contemplada, corregida, copiada con detenimiento. No queremos decir que sea imposible hacer lo propio en la pantalla del ordenador, garantizar la estabilidad de un texto revisándolo muchas veces, imprimiéndolo para corregirlo, pero es preciso contar con la inercia particular con que uno u otro medio nos afectan, si queremos ahondar en la distinción entre “lectura profunda” y “lectura superficial” que algunos teóricos proponen.

El libro y el ordenador nos emplazan de manera distinta en lo que concierne a la percepción visual. La mirada que sobrevuela la información en pantalla busca conexiones inmediatas, salta de una a otra instintivamente, creando vínculos que apenas necesitan reflexión. La escritura o la lectura en el ordenador parecen querer acercarse a la velocidad de los procesos mentales. Corren el riesgo de gestar un pensamiento adormecido en la facilidad, inconsistente, aunque parezca fluido. ¿Y si el ordenador acabara potenciando efectos parecidos a los que buscaron los surrealistas a través de la escritura automática? Liberada del control lógico, producida como en un sopor, la escritura electrónica proporcionaría una especie de repliegue de la inteligencia sobre ciertas modalidades del instinto, lo cual no supone necesariamente su anulación.

En el libro nos recreamos con detenimiento, si el ruido circundante o la agitación interior no lo impiden, pero mientras leemos o escribimos por procedimientos clásicos las ideas corren a menudo más rápido que la mano y el ojo sobre el papel. Al menor despiste, se han ido con la música a otra parte, la mano que sostiene pluma o lápiz queda indecisa ante el abismo blanco, el ojo inerte ante la letra muda. ¿Arriesgan más los dedos sobre el teclado que la pluma sobre el papel? ¿Condiciona la acción misma de las extremidades del cuerpo la forma o el contenido de la expresión? Eso pretendía Nietzsche, que solamente se fiaba de las ideas que le vinieran paseando al aire libre. Opuesta a la actitud de Nietzsche, la de Descartes rumiando lentamente junto a la estufa sus reglas para conducción del pensamiento. Ante el teclado y la pantalla del ordenador, ¿se asemeja el pensador contemporáneo a uno o a otro?

Difícil saberlo. El aparato consume energía corriente, aunque calienta bastante menos que una estufa. Saltamos del cuaderno de tapa de cartón al archivo electrónico. ¿No consistirá precisamente el pensamiento en una especie de tensión entre diversas técnicas, entre diversas épocas, un viaje a distintas velocidades, resultado de todas nuestras acciones, las que nos comprometen y las que nos preservan?

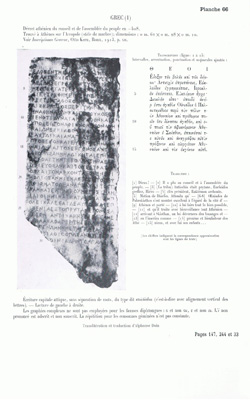

Quizá el texto electrónico cumpla, en relación con la letra impresa, una función parecida a la que a ésta le tocó cumplir en otro tiempo con respecto a la tradición oral: hacer de emisario delegado. La antigüedad dudó también acerca del valor de la escritura, la tradición homérica consideraba la palabra hablada como un valor firme, mientras que la tablilla escrita podía llevar un mensaje falaz o traicionero, la orden incluso de matar al portador.

Quizá el texto electrónico cumpla, en relación con la letra impresa, una función parecida a la que a ésta le tocó cumplir en otro tiempo con respecto a la tradición oral: hacer de emisario delegado. La antigüedad dudó también acerca del valor de la escritura, la tradición homérica consideraba la palabra hablada como un valor firme, mientras que la tablilla escrita podía llevar un mensaje falaz o traicionero, la orden incluso de matar al portador.Diomedes y Glauco se enfrentan en la llanura troyana, reconocen sus respectivos abolengos. El segundo recuerda la historia de su legendario abuelo Belerofonte, tentado en vano por la lasciva esposa del rey Preto. Acusado por la reina despechada de ser él quien intentara seducirla, el rey le envía al reino licio de su suegro con una tablilla que contiene instrucciones nefastas para el incauto héroe: “le entregó luctuosos signos, mortíferos en su mayor parte, que había grabado en una tablilla doble” (Ilíada, VI, 168). Signos mortíferos, oscuros, sombra ominosa de un designio críptico, tal es la imagen que Occidente se hizo inicialmente de lo escrito.

En todo caso la tablilla o el pergamino permitieron enviar un correo a un lugar lejano, comunicar la decisión del rey sin necesidad de hacer efectiva su presencia. La velocidad del correo dependía hasta ayer mismo de su medio de transporte. Hoy nos parece normal que un correo digital llegue casi al instante al otro lado del mundo. ¿Pero son los archivos electrónicos emisarios de una palabra fiable? ¿Saben guardar un secreto? ¿Portan consigo una orden misteriosa escrita en un código indescifrable? Nuestra inclinación a la sospecha es ella misma sospechosa, recuerda un tanto a la del bardo homérico.

No son, desde luego, los correos electrónicos mensajeros que arriesguen como Belerofonte su pellejo en el viaje. El correo fue sujeto heroico hasta la época de Miguel Strogoff, antes de la revolución rusa. El siguiente paso es ya el cartero de Tati, arrojando sus cartas al pasar sin detener la bici, “a la americana”. Hoy el correo se despersonaliza casi por completo, se convierte en red eléctrica. Cuesta garantizar que el mensaje interese al destinatario, confundido con un aluvión de información indeseada, destinada a todos y a ninguno. Semejante a la tablilla en la situación descrita por Homero, el mensaje electrónico no garantiza la veracidad, encubre un código técnico que se ha vuelto otra vez secreto, ahora que la mayor parte de nuestra sociedad estaba alfabetizada. Con nuestros mensajes de lenguaje precipitado e inseguro, nos hemos convertido en reyezuelos de un orden precario, porque se han invertido las tornas: el servidor se reserva el derecho a especular con el valor de nuestro mensaje, los mensajeros son los nuevos amos. Han tardado tres mil años en percatarse del valor de sus servicios.