14 de noviembre de 2008

La escritura y la lectura se enfrentan en la pantalla electrónica a prácticas que pueden conllevar una modificación inminente del concepto de texto. Aplicada al escrito, la referencia etimológica al tejido es una metáfora: se refiere al trenzado del “negro sobre blanco”, a la trabazón lógica de las ideas mismas. La escritura se ha impreso durante siglos sobre un soporte generalmente prensado –no tejido– y blanqueado para la recepción de la tinta, adelgazado a veces hasta la transparencia: la página de papel.

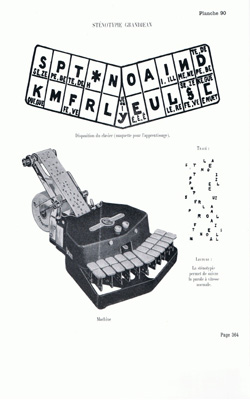

No hace falta que nos detengamos mucho en la historia de los diversos procedimientos de escritura: desde la inscripción en piedra, tablillas de barro, piel o cera, hasta el papel prensado, se va produciendo un proceso de aligeramiento del esfuerzo necesario para la inscripción. Ese proceso parece culminar por ahora en la pulsación sobre el teclado del ordenador, mucho más ligera que la que requería una máquina de escribir.

No hace falta que nos detengamos mucho en la historia de los diversos procedimientos de escritura: desde la inscripción en piedra, tablillas de barro, piel o cera, hasta el papel prensado, se va produciendo un proceso de aligeramiento del esfuerzo necesario para la inscripción. Ese proceso parece culminar por ahora en la pulsación sobre el teclado del ordenador, mucho más ligera que la que requería una máquina de escribir.Sin embargo, lo que ha cambiado profundamente no es la acción manual, más o menos costosa, del que escribe, sino el soporte aparentemente pasivo de la escritura. La pantalla electrónica es un fondo de luz, comparable –aunque distinto- a la pantalla de cine. El papel blanco de la página atraía la luz variable de la hora solar, de la vela o la lámpara nocturna, mientras que la pantalla se enciende a cualquier hora con idéntica luminosidad, proporcionando un fondo que, ante el advenimiento de la letra, pasa a ser activo, emisión de fluido que la letra ensombrece con propósitos más o menos sostenibles.

Esta activación del fondo de lo escrito se confirma en más de un sentido. El trabajo del que lee o del que escribe en la pantalla se aligera, pero no así el de quienes producen en masa componentes de aparatos y programan códigos de software, que a este respecto son como los canteros de piedra, alfareros de tablillas, carpinteros, curtidores de piel de pergamino, prensadores de papel de antaño. Mientras se alivia el esfuerzo necesario para la impresión, aumenta el volumen de trabajo necesario para producir su soporte.

Con la generalización del soporte luminoso para la escritura, hay por tanto una relación de fuerzas de trabajo que varía. Dada una transformación cultural masiva de este tipo, que supone dinámicas cambiantes en el ámbito del trabajo individual y también a escala macroeconómica, no faltan razones para esperar alteraciones en la dinámica misma del pensamiento. Nada extraño, por otra parte, si recordamos que la incorporación del alfabeto de origen fenicio a la escritura griega, o la invención de la imprenta, cambiaron para siempre el curso de la historia.

Con la generalización del soporte luminoso para la escritura, hay por tanto una relación de fuerzas de trabajo que varía. Dada una transformación cultural masiva de este tipo, que supone dinámicas cambiantes en el ámbito del trabajo individual y también a escala macroeconómica, no faltan razones para esperar alteraciones en la dinámica misma del pensamiento. Nada extraño, por otra parte, si recordamos que la incorporación del alfabeto de origen fenicio a la escritura griega, o la invención de la imprenta, cambiaron para siempre el curso de la historia.Harán falta décadas para valorar la incidencia de estas transformaciones, pero parece recomendable retomar en este punto la tarea de los pensadores que han desarrollado su reflexión en torno a los objetos técnicos, para ir vislumbrando alguna posible certeza. Entretanto podemos designar con cierta precisión el motivo que llama fundamentalmente nuestra atención: la relación de la escritura con el fondo continuo luminoso.

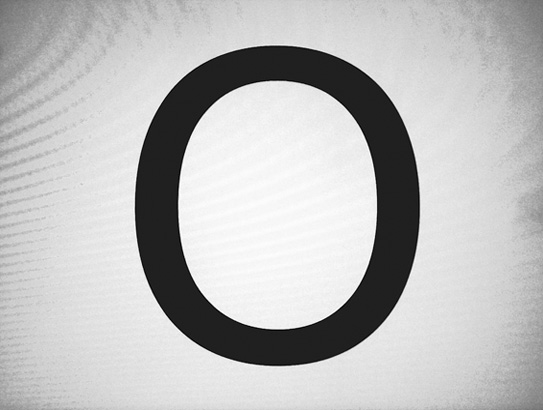

Toda escritura es juego de luz y sombra. Cauce o reserva de sombras la incisión en lápidas, tablas legisladoras, frisos con versículos coránicos sobre el arco del dintel, en contraste con la luz implacable. Reflexionar es en buena parte protegerse del sol, contemplar desde un umbral en penumbra la luz que cae sobre las cosas. La impresión en tinta sobre el papel recrea incesantemente ese umbral, elevando el cuerpo de la letra ante la luz. La letra es, en este sentido, comparable con el antiguo gnomon, piquete cuya sombra permitía calcular el tamaño de la tierra, sus movimientos en torno al sol, o la altura de las pirámides. La más vieja herramienta: un palo seco, plantado en el suelo para observar su sombra, es el esquema que reiteran los signos escritos, los palotes que aprendimos a trazar en la escuela.

Pero la escritura independiza la sombra del cuerpo, la convierte en cuerpo cambiante. Sombra que se transforma en cuerpo, erguida ante la luz, la escritura se revela como proyección de nuestro ser, que trata de sostenerse ante el desgaste producido por el paso del tiempo. No solamente la escritura, sino todo arte es producción de sombras, demarcación de espacios, creación de umbrales, resistencia al tiempo. El cine puso las cosas en evidencia al proyectar sombras (luz a través de las sombras que los cuerpos dejaron impresas sobre la emulsión de la película) en una pantalla blanca, al fondo de la sala oscura. No en vano la luz es el personaje principal de la ciencia contemporánea.

Sombras en el fondo de una caverna, proyectadas por una fuente de luz superior que no alcanzamos a mirar de frente, a eso se reduciría el ser de todo lo sensible, según Platón. El ateniense formuló esta metáfora mítica mucho antes de que los hermanos Lumière (¡los hermanos Luz!) inventaran el cine en 1895. Curiosa es la insistencia, en todo caso, con que las sombras oponen resistencia, reclaman dejar huella, traman un texto o tejen un código, proporcionan hueco para la proliferación de los seres, un respiro para la replicación genética, para la actividad del pensamiento.

El papel en blanco es un amasijo de materia que se deja alisar, cortar y plegar, robando al sol pliegos de luz teñidos con el matiz de la hora, sobre las cuales la caligrafía o la tipografía se yerguen con algo de pilar de templo antiguo. La pantalla en cambio se opone al recorte, al plegado, a la discreción ligera de la hoja. El combate o abrazo entre la luz y la sombra se reduce al mínimo equeleto: la alternancia de bits de información, entre uno y cero. La letra que se abisma en la corriente de luz nos habla con el tentador susurro de un agujero negro. Conclusión provisional, entonces, que inevitablemente tiene algo de apocalíptico, que el tiempo se encargará de desdramatizar: en los procesos de escritura, sombra y luz parecen estar intercambiando hoy en día sus papeles.