03 de noviembre de 2011

Dos razones parecen justificar la ausencia de algunas Antillas Mayores en este proyecto: la difusión internacional de que ya gozan músicas como la cubana y la atención a otras costas donde se produjo la mezcla entre indios –que en Cuba fueron exterminados– y esclavos negros. De la isla de San Vicente procede la etnia garíganu que, tras ser expulsada por los ingleses, pobló las costas de Honduras, Guatemala y Belice, dejando grupos aislados en Nicaragua. La punta y la parranda garífunas (de los garíganu) dialogan con otros géneros musicales caribeños: el calypso proveniente de Trinidad, que amarró cabos en las playas anglófonas del este de Costa Rica y de Panamá, tras pasar por Jamaica; las diversas formas de palo de Nicaragua y República Dominicana; los ritmos que con ésta última comparte Haití en la vieja isla Española, epicentro de la negritud caribeña, que tanto habría de influir en el desarrollo de la música cubana.

Un concepto del Caribe como nación cultural, con aportación indígena, europea y africana, emerge de este proyecto con sensibilidad muy distinta a la que se publicita como objetivo turístico desde las viejas metrópolis. Hace patente un sentido de comunidad transnacional, multilingüística, que combina el español y el inglés, el créole y las lenguas vernáculas. Los intercambios musicales, fruto de muchas travesías, favorecen el entendimiento entre las diversas lenguas y dan consistencia a esta comunidad. A su paso por Madrid, En Clave Afrocaribe nos deja más de un tema de reflexión, más de una sugerencia para pensar el porvenir. Demuestra sin duda que en la música caribeña no todo es Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Colombia y Venezuela. Una vez entendido este punto, cuando establezcamos contacto duradero con esta red atrayente, conviene contemplar el mosaico completo de lenguas y ritmos que se dan la mano en aquellos mares.

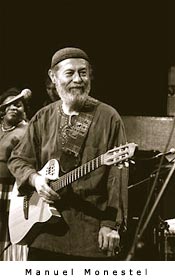

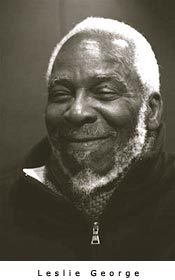

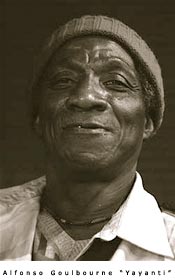

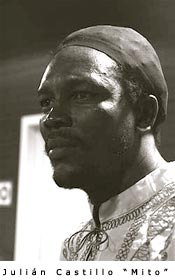

Manuel Monestel es un cantautor e investigador de Costa Rica que junta la herencia vocal melodiosa de Violeta Parra, de Serrat y del norteamericano Jim Croce, con el pulso juguetón, no exento de melancolía tropical, que desde la guitarra y el banjo mueve el día a día de los calypsonians de Limón. Bajo su dirección lúcida se ha reunido un verdadero consejo de notables del Caribe: el cantante y guitarrista Philip Montalbán, de Bluefield, Nicaragua, trae su modalidad de palo y las historias de la araña Anansi, personaje del folclore aficano que también desembarcó en Jamaica. Frank Atabal viene de República Dominicana con verbo y tambor que inducen al trance. El saxofonista haitiano Thurgot Théodat intercala en su fogosa improvisación soplos de caracol marino. Leslie George, de Panamá, aporta su precioso timbre de barítono. Alfonso Goulbourne, "Yayanti", mueve al grupo desde abajo con el quijongo o bajo de cajón. Tres miembros de la etnia garíganu completan la formación: Desirée Diego, anglófona de Belice, canta y toca percusión ligera con sonoridad hermética y sustanciosa; el hondureño Julián Castillo, "Mito", maneja con autoridad el tambor garífuna y es un reconocido bailarín en los ritos de su comunidad; Juan Carlos Sánchez, de la costa caribeña de Guatemala, transmite con voz, percusión, guitarra y bajo, el sentido de la espiritualidad heredado de sus ancestros, quienes –según cuenta– le impiden dedicarse a la música profesionalmente.

Santiago Auserón y el guitarrista Joan Vinyals se sumaron a los ensayos en el madrileño barrio de Tetuán y al concierto celebrado el viernes 28 de octubre en el auditorio de la Casa de América. El grupo divirtió al público atento que llenó la sala. Muchos comentarios apuntaron que un proyecto tan rico en matices hubiera requerido una sonorización más cuidadosa. Queda en todo caso la chispa encendida al primer contacto, la seguridad de que las costas caribeñas de Centroamérica enriquecen las posibilidades de aliar nuestra lengua con el ritmo de origen africano.